痛定思痛:中興事件暴露了中國企業管理“軟實力”的脆弱性

?

過去的一周對于中國ICT行業甚至是整個中國企業界來說,過得極為不平靜,中興事件還在持續發酵中,各種解讀聲音不絕于耳。我一直堅持不碰熱點,專心做好自己專業那點事。這次的中興事件還是要說一說,因為這個事件和我們研究的方向是關聯的,周末去給一個企業講課還分享了這個案例,這確實是一個企業風險管理方面活生生的案例。

一、中興事件是一個典型的灰犀牛事件

我們目前從種種的證據來看,中興這次遭遇的關鍵部件斷供危機有著非常明顯的灰犀牛風險特征。

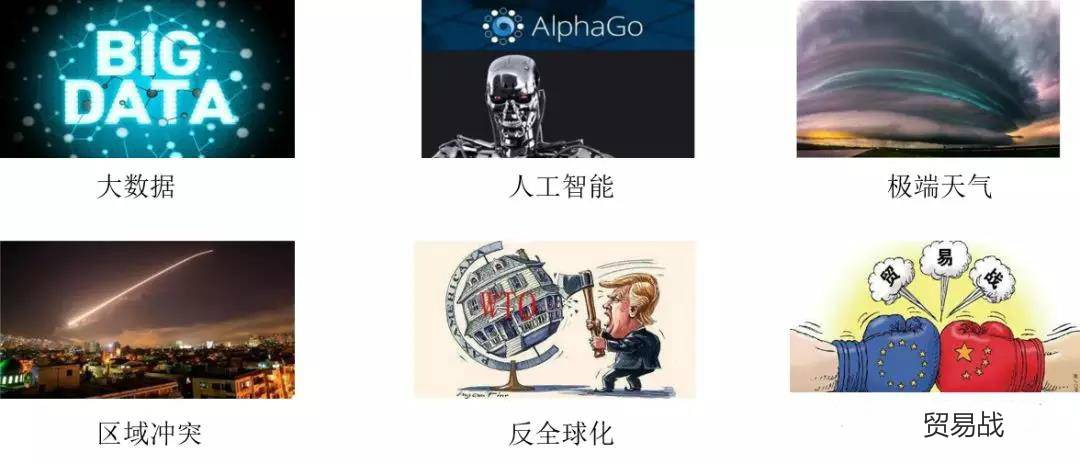

? ? ? 什么是灰犀牛風險?與其對應的是前些年流行的黑天鵝式的風險特征,黑天鵝事件是指那些發生概率極低,但是一旦發生影響非常大的事件。而由于近年來新興技術的變革、極端環境的頻發、區域沖突和反經濟貿易全球化的出現,使得我們所處的環境面臨的不確定性急劇上升,而灰犀牛事件就是指那些發生概率較大,而且沖擊力極強的事件。我們原來一直談,對于企業來說,灰犀牛式的風險不應該太多,甚至不應該有,因為如果企業存在灰犀牛式風險的話,管理層肯定會想方設法對這樣的風險進行處理,不會任由其存在。但由于當下技術巨變、天災人禍頻發的大背景下,這類風險正在進入企業視野,中興事件就是一個例子。

造成環境不確定性增大的各種因素

為什么我們說中興事件發生概率較大,我們從一系列披露出來的信息可以看出,這樣的一個風險其實在中興內部對其早就有所認知,而且認識還比較深刻。中興公司已經分析到了如果此類風險發生的話,將會對公司的業務產生何等重大的影響。所以對中興來說,這是一個典型的大概率、大影響的灰犀牛式事件。

二、所謂的合規風險

我們很多專家將中興事件解讀為一個企業對于合規風險管理的失敗,我覺得這樣的解讀有點膚淺,為什么?首先,對于合規而言,首先要看合的是什么規?有人說是美國關于禁止向制裁國家出售美國技術的合規性要求。

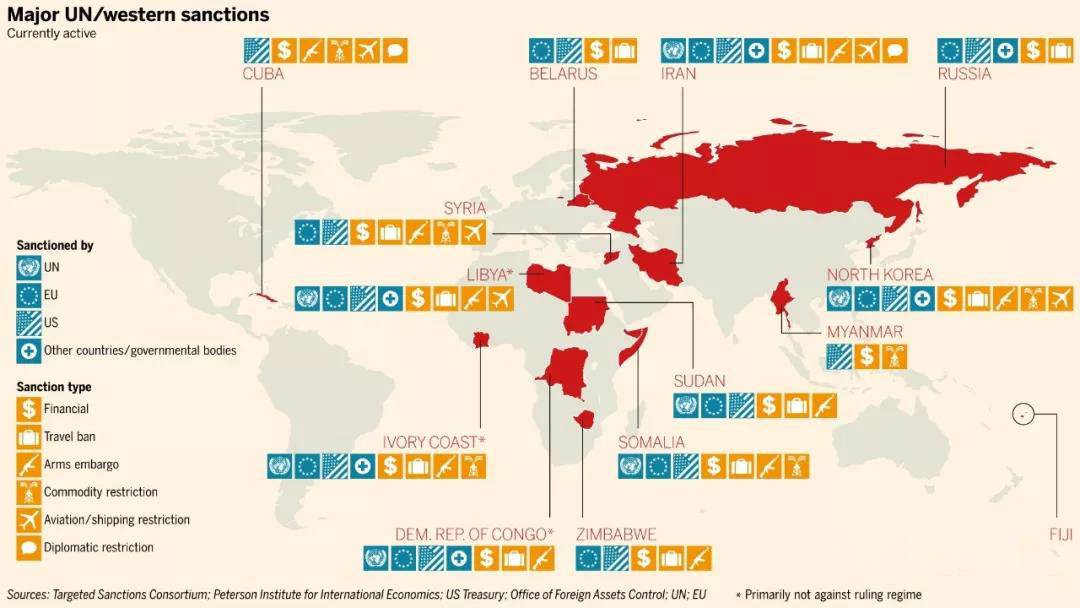

我曾經在美國的全資在華企業工作過多年,我記得當時所有的員工都經常會收到公司合規部門的制裁國家清單更新,如果公司目前的有些業務和這些制裁國家有關,那我們必須拒絕和中止開展此類業務。所以,我們每碰到一個有潛在風險的業務時,都需要向公司的合規部門提交審核,確定是否可以繼續。從下圖可以看到,這次中興事件挑起美國神經的是美國和國際組織制裁范圍最廣的制裁國家之一伊朗。

按說這是美國的國家行為,所有的美國企業都需要遵守,這樣的做法也無可厚非。但是,今天需要遵守這個制裁條款的是一家中國企業,那就有點奇怪了。中國企業采購美國企業的設備,按說中國的身份是甲方,作為美國企業的客戶,怎么一點甲方的氣勢都沒有,還要接受乙方的一系列要求和條件,而且不遵守這些要求倒成了甲方的“合規風險”,這樣的“合規”合乎情理嗎?對我們有約束力嗎?在正常情況下,我們當然不會接受,但是現在的情況是我們沒得選,逼的我們不接受也得接受,這就是具備了高度不可代替性之后的任性議價權,在我們自主高端芯片缺乏,不能自給的情況,這樣的一個條件我們也接受了,而且作為一個被高度重視的“合規風險”來管理,我們只能忍了。

所以今天很多人在談中興的合規風險,這是哪一門子的合規風險?這是在我們只能被動接受的情況下被“合規”了。而這,根本就不能稱之為真正意義的合規風險。

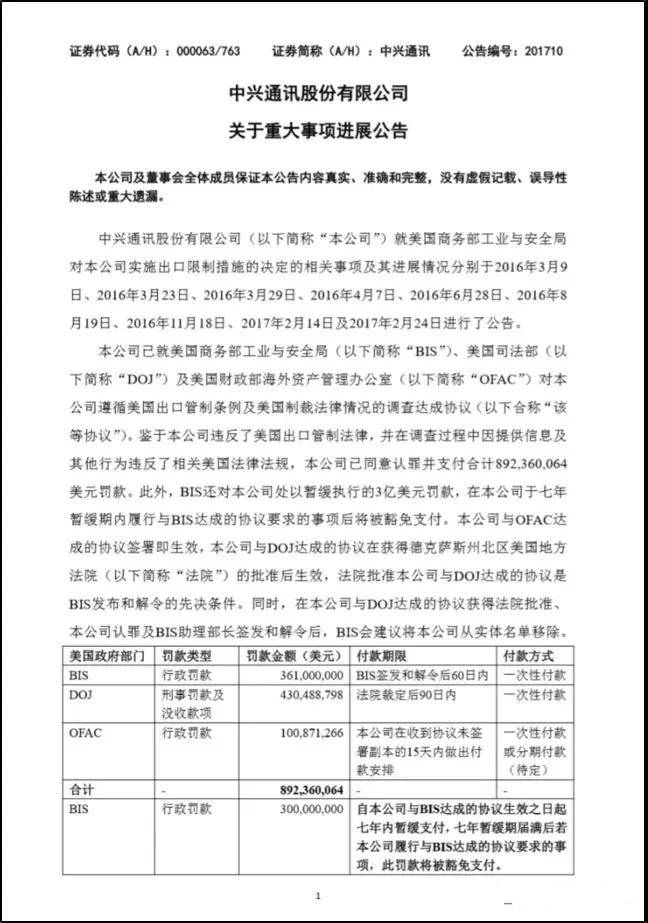

三、美國做法的適宜性

在2012年美國商務部工業與安全局就已經開始調查中興向制裁國家出口管制設備,經過長達5年的調查,一直到2017年3月份,特朗普上臺后,這只靴子終于落地,中興與美國商務部工業與安全局、美國司法部、財政部海外資產管理辦公室達成了一項罰款將近12億美元的和解協議,中興也發布公告認罰了。

本以為這件事就此了斷了,沒想到美國商務部4月16日舊事重提,以中興沒有完全履行和解協議的相關要求為由,禁止美國企業在未來長達7年的時間與中興發生業務往來。而所謂的沒有完全履行和解協議,只是沒有找到處罰當時涉事的35名工作人員的證據。談到契約精神,達成和解協議后再以這樣極盡嚴苛的方式加以處罰,這也算是契約精神嗎?真是欲加之罪、何患無辭!

中科院微電子所所長,國際重大專項集成電路總師葉甜春表示,美國的這種做法是高科技領域的“核戰爭”,在高度全球化的信息產業領域,以一國政府強令全球與之關聯的供應商封鎖一家企業,任何企業都是難以招架的,這是一種“反人類”的罪行。

經濟全球化的背景下,沒有一家企業可以獨自建立自給自足的產業鏈,這也不符合全球專業化分工的原則。貿易的全球化將地球變成了地球村,原來的做法村民之間按照各自特長和優勢相互合作,有的負責種糧食、有的負責加工、有的負責種菜、有的負責養殖,大家按照一種既定的規則相互交換有無。現在美國作為村霸的做法,變成了每家關起門來都得自己種地、自己加工、自己種菜、自己養殖,有的剩余就扔掉,有的餓肚子也忍著,這是一種多么嚴重的資源浪費,鄰里之間再無友好的溝通交流、互通有無,整個村的文化都被這個村霸用霸道的方式帶壞了。

四、風險管理方面的教訓

我們經常給企業講發展中速度和風險控制能力是要匹配的,要時刻重視對風險管控能力的提升,但任何的方式都不如像這樣一次有切膚之痛的打擊給企業帶來的思考更深刻。坦率的講,中興公司的發展為中國甚至是全球部分區域的通信產業發展做出了重大貢獻,我們每一個人都是受益者,讓我們可以享受如此高速、便捷的通信網絡,應該感謝中興。但是今天,關起門來說話,美國的問題我們先拋開不談,從中興事件的一系列風險防范的失效,暴露出來的中國企業管理軟實力的脆弱性,確實值得所有中國企業共同反思:

1、在企業最高層設定風險偏好和承受度

像中興這樣的企業在戰略目標的制定過程中,也包含了在不同發展思路和途徑上選擇,這些選擇也同時暗含最高管理層對企業承擔風險的偏好和承擔的種類和數量。

一般的情況下,管理層只是一門心思想著如何實現這些目標,但忽視了既定戰略下風險偏好發生偏離或承擔的風險超過上限的情況,對戰略的實施將形成巨大的威脅,甚至威脅企業的生存。在企業戰略規劃的制定中,不允許出現戰略性漏洞。但我們看到中興對于公司使命、愿景、核心價值觀、戰略規劃的論述還是主要集中在追求市場和規模方面的論述,今天我們看到的這樣一個事件,應該屬于風險承受超限進而對企業發展產生致命影響的表現。

2、對戰略風險的反應遲緩

對于一個1985年成立的公司,中興面對的這樣一個灰犀牛式的風險,在過去的30多年里,這樣的風險應該一直沒有消失過,對于這樣的一個潛在的重大戰略風險,我們是否對其認真研究、制定過備選方案?有人說,短期內我們可能很難可以做出很好的備選方案。那在這種情況下,大規模、高調的進軍一個全球最敏感區域對當下沒有形成戰略替代方案的企業來說,是一個必須的戰略市場嗎?整個公司因此承擔的風險和在這個區域獲得的收益對等嗎?如果風險和收益出現了嚴重的偏離,這樣的戰略就不能稱之為一個合格的戰略。

我上周剛從華為回來,華為是中國企業學習的榜樣,任正非十幾年前就是中國企業界公認的風險管理大師,雖然華為一直強調讓我多說說華為的缺點,但是我還是要引用一段任正非2012年在諾亞方舟實驗室的講話:

華為內部可以不使用海思的芯片,即使內部幾十年不用海思的芯片,為了不受制于人,也得堅持做下去。

我并不反對你們買美國的高端芯片。要盡可能的用他的高端芯片,好好地理解它。研究高端芯片和操作系統,主要是讓別人允許我們用,而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候,備份系統要能用得上。

一旦公司出現戰略性的漏洞,不是幾百億美金的損失,而是幾千億美金的損失。我們公司積累了這么多的財富,這些財富可能就是因為那一個點,讓別人卡住,最后死掉。……這是公司的戰略旗幟,不能動。

3、必須重視的信息保密工作

我們從披露的信息看,企業的絕密信息成為了公開信息,被美國商務部翻譯成中英文雙語版而昭告天下,還寫出了5條教訓,好像是說:朋友,想作弊請不要這么明目張膽,多么諷刺啊!

外籍顧問和內部員工在公司內網可以隨意下載公司的機密文件,高管電腦中保存的敏感信息被查,被作為證據的這些文件本應該被制定嚴格的保密程序,按權限查閱并記錄日志,從結果上來看,這些看來都是控制缺陷。

我給我們的企業做顧問這么多年,看到的企業對于信息控制的方式和程度各式各樣。但是,在信息傳輸手段如此發達的今天,信息保密工作一定要作為企業的一項戰略,特別是敏感行業和敏感公司。

4、妥善的危機處理

從2012年開始,中興公司有5年的時間來處理和解決這樣的一個危機事件,最后以12億美元罰款作為結局,從一定角度上來說,這是一個失敗結局。12億美元的賠款幾乎是中興公司2012-2014年的所有利潤總和,8萬員工辛辛苦苦干了3年的利潤都賠給美國了,我們到底犯了什么天條律令?

我們從整個危機應對的過程中發現,中興公司一開始并沒有把這次危機采取恰當的應對方式,所以才會落下頂風作案、毀壞證據、認罪態度不端等印象,這也成為了最后被加重處罰的理由。

其實,有一類專門負責協助企業進行危機管理的專業化公司,全球性的企業一般在全球或當地找一個專門負責危機處理的合作伙伴,來協助企業處理危機出現時的一系列事務,如果不熟悉當地市場,這也不失是一種可以考慮的方式。

5、對國際規則的理解

寫到對國際規則的理解上,就一陣痛心,因為中國在對外投資的這些年,由于對國際規則的理解有誤遭受的損失非常慘重。從中國企業并購澳洲磁鐵礦到沙特輕軌項目、再到波蘭高速公路項目,我們吃的虧還不夠嗎?有些是我的客戶,我就不提名字了,有的中國企業跟我說,這是我們走出去必須交的學費。交學費沒問題,別一家一交、反復交啊!那錢咱拿去脫貧攻堅好不好,扔到外邊都打水漂了,還讓人家罵我們傻,最痛心的是在一些非常基本的問題上反復犯錯,海燕啊,咱可長點心吧!

一方面是對國際規則的理解,另一方面是對當地國本地化的理解。去年開中國企業全球化年會,我當著龍永圖部長的面提出,中國企業的全球化,最重要的是在當地機構的本地化。如果中興這次事件可以像一個美國企業一樣與美國商務部進行周旋和應對,我相信結果不會是這樣。從我這么多年和老外打交道來看,有時他們很簡單,是我們自己想多了,我們要說服他們,需要進入他們的邏輯和思考問題的方式去和他交流,進入到他的那個循環,憑中國人的聰明才智,解決起來會很簡單。

6、用人不查

中興事件的爆發,其中在美國聘任的猶太裔年輕律師Yablon給FBI貢獻了很多材料,讓一個猶太裔的美國律師幫著中國去和美國商務部解釋我們和伊朗交易的那些事兒,似乎不太恰當。以色列的總理曾多次公開表示:不要相信伊朗,這個國家是猶太人的死敵,他們只要稍有機會,就一定會設法致猶太人和猶太國家于死地。

所以這次人家就為了民族大義放棄了職業氣節,沒查到這位2001年才獲得律師資格的Yablon律師屬于哪一個大律所,因為美國的律師收費標準較高,是不是收費相對便宜成了主要考慮因素?

7、授人以柄

雖然我們覺得美國利用霸權條款給我們制定了不平等的交易規則,但在我們目前還受制于人的時候能忍還是得忍。既然達成了和解協議,我們就應該按照協議來執行,讓其抓住了一個對人員處理不到位的小尾巴實屬不該。

再有,和伊朗做生意時,能不能告訴我們的合作伙伴低調一些,對于有些信息的保密應該寫在合同條款上,讓這幫豬隊友公開大肆宣傳,西方的制裁對他們沒起作用,他們依然享受到了世界上最先進的通信設備,是不是等于把中興放在火上烤?

五、一份缺項的核心競爭力缺失清單

中興事件也觸發了所有中國人的思考,前幾天看到有人在網上發布了中國目前尚未掌握的53項核心技術清單,這份清單經過和專家求證,有一部分確實屬實,還有一部分也未必是目前最迫切的。我真心的希望相關領域的從業人員可以靜下心來,好好的從最基礎的技術研發開始,一步一步的縮小和世界一流水平的差距。

從我的角度來看,這份清單還應該再加1條,就是中國企業管理水平的“軟實力”。從我在幾家超過150年的歐美大型跨國企業的從業經歷來看,再結合這些年和我們中國企業的深入接觸,在企業管理軟實力上,我們在很多方面還是有很大的空間需要提升。這是企業的土壤和環境,所有的技術創新、商業成功都需要在一個相對適合的土壤下才能實現,這是基礎條件。

前些年的中國企業高速發展,得益于中國規模和市場效應,中國由于人口多,基數大,下力氣做一個業務就有可能做成世界第一,所以老外說,中國的業務都是大業務,因為分母太大了。

前一段時間看中航油事件中陳九霖先生的反思,其中一條是:走快了,要歇一歇,讓靈魂跟上腳步。我們的中國企業也是一樣,發展的太快了,效益超額完成了,財務指標每年在創新高,我們的企業管理水平也應該跟上發展的步伐,不應該被簡單的規模擴張蒙蔽了雙眼。

中興事件此次暴露出來的問題只是表現,更深層次是整個企業管理體系的脆弱性問題,導致企業在風險管理和控制方面不能有效跟上企業的發展節奏,出現了風險管理失效的環節。

如果企業有非常強的核心競爭力,有些風險的發生還不足以顛覆其根本,還有回旋改正的時間和空間,但核心競爭力缺失的情況下,企業“軟實力”對風險和控制的失效將會把企業帶入極度危險的境地。

六、中興事件給我們的思考

我們之所以會被美國“掐脖子”,最主要的是因為核心科技的缺位。如果我們看美國的核心競爭力,可以總結為科技優勢打造的軍事優勢,軍事優勢支持的信用優勢,信用優勢支撐的美元強勢,美元強勢支持的全球擴張。最根本的優勢還是科技優勢,掌握這部分優勢的人被稱為真正的精英階層,全美國不超過1000萬人,在支撐著整個美國的價值創造活動,可以讓美國有“任性”的本錢。

當代的中國人需要有歷史使命感,未來幾十年的時間將是中國非常關鍵的一段時期,國運面前,每個人都不能置身事外。我們想要奮起直追也同樣需要打造一批真正的精英,給他們能夠發揮創造的環境,真正埋頭奮戰十年甚至更長的時間進行重大科技攻堅。以個人為點、行業為線、國家整體調控為面,步調一致的整體全面推進,我相信這個過程不會太久。

外國人喜歡用“危機”這個詞來解釋“Risk”風險,因為這個詞最能表現危險和機會的統一體,中興這次事件給整個中國企業界敲醒的警鐘,既是一次風險事件,也是一次機遇,我相信2018年會是中國ICT行業思考發展方式,逐步建立核心競爭力的里程碑,任何代價都不會白白付出。

同時,我們要痛定思痛,為了能夠讓科技創新更好的創造價值,讓企業可以在當前巨大的不確定性面前管理好風險,企業控制體系持續有效的發揮作用,企業管理層要盡快認識到建立現代化的科學管理體系的重要性。華為數年前花了40億拜IBM為師進行了企業管理變革,從而為打造一個令人尊敬的全球化企業奠定了基礎!

核心科技做為“硬實力”需要攻關創新,企業管理做為“軟實力”也同樣需要攻關創新。為此,我們應該兩手抓,兩手都要硬!

文章來源: 風險管理世界

-

時尚網名 寶寶踏入幼兒園的說說 昵稱名 路由器有什么用 撕心裂肺的網名 嫵媚網名 月圓的唯美句子 一杯紅酒 健康與生活 值此新春佳節之際 簡單干凈的文案 男孩子好聽的名字 感恩老師的詩句和名言 鼓造句 抖音最火的幽默句子 荏苒時光 打動女孩子的真心話 肉麻的話 七月英文縮寫 一會兒一會兒一會兒造句 歡迎新老師的話簡短 游戲情侶昵稱 簡短的幾句話 英語話題作文 獵人海力布縮寫 絢麗多彩的意思 姐妹網名 抗擊疫情祝福語 情感散文 愛的傳遞作文(0) 回復 (0)

時尚網名 寶寶踏入幼兒園的說說 昵稱名 路由器有什么用 撕心裂肺的網名 嫵媚網名 月圓的唯美句子 一杯紅酒 健康與生活 值此新春佳節之際 簡單干凈的文案 男孩子好聽的名字 感恩老師的詩句和名言 鼓造句 抖音最火的幽默句子 荏苒時光 打動女孩子的真心話 肉麻的話 七月英文縮寫 一會兒一會兒一會兒造句 歡迎新老師的話簡短 游戲情侶昵稱 簡短的幾句話 英語話題作文 獵人海力布縮寫 絢麗多彩的意思 姐妹網名 抗擊疫情祝福語 情感散文 愛的傳遞作文(0) 回復 (0)